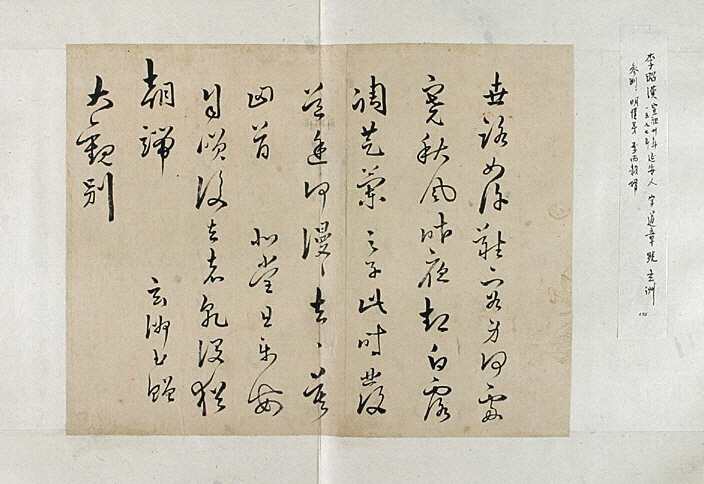

조선 중기 현주(玄州) 이소한(李昭漢) 자작 오언율시(五言律詩) 2017.06.13. 11:04

|

성균관대학교 박물관에 소장중인 옛 선현들의 글씨 모음집『근묵(槿墨)』속에 들어 있는

조선 중기 현주(玄州) 이소한(李昭漢) 친필 자작시입니다.

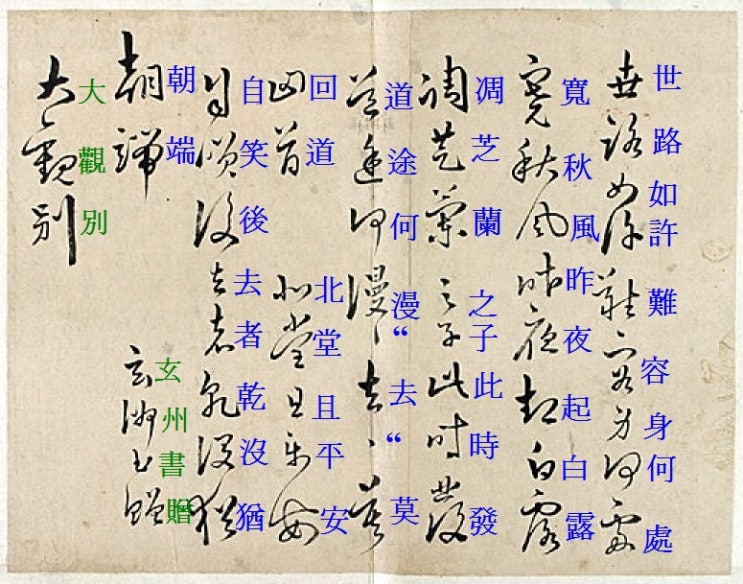

[글씨의 원문과 내용]

世路如許難(세로여허난) 세상일이 이처럼 어려우니

容身何處寬(용신하처관) 몸을 느긋하게 의탁할 곳은 어디일까?

秋風昨夜起(추풍작야기) 가을바람이 어젯밤에 시작되니

白露凋芝蘭(백로조지란) 백로에 향기 나는 풀이 시드네.

之子此時發(지자차시발) 이 시기 떠나는 이 사람아!

道途何漫漫(도도하만만) 가는 길이 얼마나 멀고도 멀까?

去去莫回道(거거막회도) 가도 가도 돌아 올 길은 아득한데,

北堂且平安(북당차평안) 자당께서 또한 평안하리.

自笑後去者(자소후거자) 스스로 웃으며 가는 사람이

乾沒猶朝端(건몰유조단) 오히려 조정을 빼앗아 가네.

玄州書贈大觀別 현주(玄州)가 대관(大觀)과 이별하며 글을 써서 드린다.

* 世路(세로) : 인생 행로. 세상(世上)을 겪어나가는 길

* 如許(여허) : 如此. 이와 같이.

* 容身(용신) : 몸을 의탁하다[맡기다]. 비슷한말:安身(ānshēn)

* 白露(백로) : ①가을의 기운이 완연히 나타나는 시기. 24절기(節氣)의 열다섯째. 처서와 추분(秋分) 사이에 듦

②흰 이슬

* 芝蘭(지란) : ①지초(芝草)와 난초(蘭草). 모두 향초(香草)임. 높고 맑은 재질(才質)을 비유(比喩ㆍ譬喩)할 때

쓰는 말임 ②(남의 집의)똑똑하고 영리(怜悧ㆍ伶俐)한 아들의 비유(比喩ㆍ譬喩)

* 之子(지자) : 이 아이. 이 사람.

* 發(발) : 떠나다

* 漫漫(만만) : 멀고도 지리(支離)함. (시간이나 공간이) 끝없다. 가없다.

* 去去(거거) : 떠나다. 점점 멀어지다.

* 北堂(북당) : ①주부가 있는 곳 ②어머니 ③'남의 어머니'의 높임말

* 乾沒(건몰) : ①법에 걸린 물건(物件)을 관아(官衙)에서 몰수(沒收)함 ②남의 돈이나 물건(物件)을 빼앗아

가짐

* 朝端(조단) : 조정. 조정에서 일하는 신하 중에서 첫째가는 지위. 장관

이소한(李昭漢, 1598~1645)

1598(선조 31)∼1645(인조 23). 조선 후기의 문신.

본관은 연안(延安). 자는 도장(道章), 호는 현주(玄洲). 서울 출신. 부호군 순장(順長)의

증손으로, 할아버지는 현령 계(啓)이며, 아버지는 좌의정 정구(廷龜)이며, 어머니는

권극지(權克智)의 딸이다.

타고난 자질이 준수하고 총명해 신동으로 불렸다 한다. 1612년(광해군 13) 진사시에 합격하고,

1621년 정시 문과에 병과로 급제해 승문원에 나가 벼슬하였다. 1623년(인조 1) 인조반정과

함께 승문원주서를 거쳐 홍문관정자에 승진되면서부터 풍부한 학식이 정부 관료들 간에 널리

인정되었다.

이듬해 이괄(李适)의 난이 일어나자 공주로 인조를 호종했으며, 환도한 뒤에는 전란으로

인한 백성들의 고통을 덜기 위한 절용애민(節用愛民)의 정치를 펼 것을 진언하였다.

그 뒤 다시 수찬·정언·교리 등의 문관 요직에 있으면서 상소나 혹은 왕을 모신 자리에서

정사와 왕실의 잘못을 지적해 때로는 왕의 비위를 거슬리기도 하였다.

1626년 수찬으로서 중시 문과에 을과로 급제했으며, 같은 해 10월에는 왕을 모신 자리에서

내수사를 파해 국가 공용에 보탬이 되도록 주청하였다. 1632년 신진 유신들과 함께 인조의

사친(私親)인 정원군(定遠君)의 왕호추숭(王號追崇)을 반대했다가 파직당하기도 하였다.

그 뒤 다시 등용되어 충원현감·진주목사·예조참의 등의 내외 관직을 역임하였다. 1643년

왕세자가 청나라 심양(瀋陽)에 볼모로 갈 때 세자우부빈객 동지중추부사로 호종해 보좌했으며,

이듬해 귀국해 형조참판으로 비변사당상을 겸임하였다. 아버지 정구, 형 명한(明漢)과 함께

3소(三蘇)라 일컬어졌다. 뒤에 좌의정에 추증되었다.

시문에 능하고 글씨에 조예가 깊었으며, 20여 년간 관계에서 활동하면서『동사록(東槎錄)』

·『진양록(晉陽錄)』·『심관록(瀋館錄)』·『방축록(放逐錄)』등의 시를 남겼다

시문집으로는『현주집』 7권이 있다.

박정(朴炡, 1596~1632)

작가미상, 〈박정초상〉, 1623년경, 비단에 채색, 140×82㎝, 경기도 유형문화재 제177호, 개인소장.

1623년 인조반정에 참여하여 정사공신 3등에 녹훈되어 정3품 벼슬을 하던 때의 그림으로 여겨진다.

1596(선조 29)∼1632(인조 10). 조선 후기의 문신.

본관은 반남(潘南). 자는 대관(大觀), 호는 하곡(霞谷). 증 영의정 소(紹)의 증손으로,

할아버지는 사재감정(司宰監正) 응천(應川)이고, 아버지는 좌참찬 동선(東善)이며, 어머니는

청선군(淸城君)이걸(李傑)의 딸이다.

1619년(광해군 11) 정시 문과에 을과로 급제, 승문원부정자(承文院副正字)로 보임되었다가

아버지가 폐모론에 참여하지 않았다는 이유로 양사(兩司 : 사헌부·사간원)의 탄핵을 받고

유배되자, 사직하고 시골에 내려와 독서로 자적하였다.

1623년 인조반정에 참여해 정사(靖社) 3등공신에 책록되었다. 같은 해 홍문관정자·박사를

거쳐 다음 해 사간, 홍문관응교(弘文館應敎)·사헌부의 장령(掌令)·집의(執義), 검상 등을

역임하였다.

1625년(인조 3) 부응교 유백증(柳伯曾), 홍문관교리(弘文館校理) 나만갑(羅萬甲) 등과 함께

대사헌 남이공(南以恭)을 광해군 때에 당파를 만들고 권력을 휘둘렀다는 이유로 탄핵했다가

오히려 함평현감으로 좌천되었다.

1626년 문과 중시에 급제해, 다음 해 동부승지가 되어 호패법 강화를 주장했고, 그 뒤

대사간·병조참지·병조참의를 지냈다. 이어 강원도관찰사에 제수되었으나 병으로 부임하지

않았으며, 다시 대사간으로부터 붕당을 만들어 자기파를 천거했다는 탄핵을 받고 좌천되어

남원부사가 되었다.

그가 남원부사로 임명될 때에 새 수령을 영접하러 나온 아전이 그를 보고는 “젊은 사람이

말도 하지 않고 웃지도 않으며, 오똑하게 단정히 앉아 있어 마음속을 알 수 없다.”고

칭찬하였다. 당시 그는 관내의 도적을 색출하는 등 선정을 베풀었다.

금주군(錦州君)에 봉해지고 1631년 대사간·대사헌을 거쳐 이조참판에 특진되었다가

홍문관부제학에 임명되었다. 인조반정 이후 소서파(小西派)의 핵심 인물로 비록 말은

과감하게 한다는 칭찬이 있었으나, 급하고 곧은 뜻이 지나쳐 자기 의견만을 주장하였다.

시호는 충숙(忠肅)이다.

[글씨의 감상과 느낌]

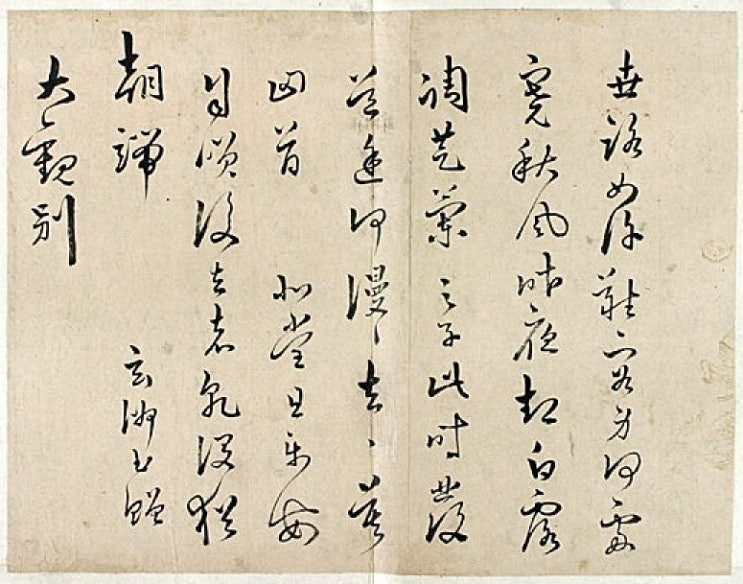

글씨는 가로 35.6cm 세로 27.7cm 크기의 작은 종이에 초서(草書)로 쓴 오언율시입니다.

작가 이소한(李昭漢)은 17세기 초기에 활동한 문인으로써 광해군 시절에 벼슬에 나아가

인조반정 이후 국가의 주요 요직을 두루 거친 정통 관료였습니다.

이 글씨는 이소한과 가깝게 지내는 벗 대관(大觀)과 이별하며 아쉬움을 담아 쓴 시입니다.

역사적 자료에 의하면 이 시기 대관(大觀)이란 자를 쓴 인물은 1623년 인조반정 직후

홍문관정자(弘文館正字)로 함께 근무하게 된 박정(朴炡)으로써 이소한과는 비슷한 연배로

아마도 매우 절친한 관계였을 것입니다.

이후 박정은 조정에서 주요한 요직에 올랐으나 때때로 당파를 만들고 권력을 휘둘렀다는

모함을 받아 여러 차례 지방으로 좌천되는 고난을 겪게 되는데, 이 글씨는 아마도 이런

이유로 멀리 떠나는 벗에게 아쉬운 마음을 담아 보낸 헌정시입니다.

글씨의 말미에 ‘自笑後去者 乾沒猶朝端 ; 스스로 웃으며 가는 사람이 오히려 조정을 빼앗아

가네.‘라는 작가의 인물평을 적고 있어 벗에 대한 무한한 신뢰와 공경의 마음이 느껴집니다.

오래된 작은 옛 선현의 글씨 하나에도 이런 붕우지교(朋友之交)의 애틋한 마음을 느낄 수

있는 소중한 문헌이라고 생각합니다.

'♧문화재에 관한글♧' 카테고리의 다른 글

| 37억 짜리 계상정거도(溪上靜居圖) (0) | 2020.02.22 |

|---|---|

| 기와집 열채값 주고 산 청자 (0) | 2019.01.04 |

| [스크랩] 下馬碑(하마비) (0) | 2016.10.25 |

| 사촌 서실과 다산 초당 (0) | 2016.09.12 |

| 실지 명성왕후 초상화 (0) | 2016.07.20 |