김홍도 vs 신윤복

동의어 조선 풍속화의 두 거장 다른 표기 언어

조선 3대 풍속화가로 칭해지는 사람들이 있어요. 누굴까요? 김홍도 · 김득신 · 신윤복.

이들이 바로 조선의 3대 풍속화가예요. 이들 중 특히 김홍도와 신윤복은 풍속화 하면 바로 떠오를 정도로 쟁쟁한 조선 미술계의

라이벌이었어요.

조선 풍속화의 대가 김홍도와 신윤복을 초대하여 그들의 그림 세계를 이야기해 봐요.

| 구분 | 김홍도(1745~?) | 신윤복(1758~?) |

|---|---|---|

| 정치력 | 타고난 그림 실력을 바탕으로 연풍 현감까지 지냈으나, 사람들의 평가는 별로였다. |

순전히 그림을 그려 삶을 꾸렸던 순수 화가 이기에 정치력을 논할 수 없다. |

| 지력 | 성리학이 지배하던 조선 사회에서 화가의 지력을 논하는 것은 무의미하다. |

성리학이 지배하던 조선 사회에서 화가의 지력을 논하는 것은 무의미하다. |

| 인품 | 아름다운 풍채에 도량이 크고 넓어 사람들이 그를 신선 같다고 할 정도였으나, 가정에 대한 책임감은 약했다. |

인품을 논할 만큼 역사 기록이 남아 있지 않아 평가가 불가능하다. |

천부적인 그림 실력을 지닌 단원 김홍도

어릴 적부터 그림을 공부하매 못하는 것이 없다. 인물이면 인물, 산수면 산수, 신선이면 신선, 동물이면 동물, 새면 새, 꽃이면 꽃 등 그의 그림은 감히 명성 있는 옛 화가들과 비교해도 가히 거리낄 것이 없다. 특히 신선과 꽃 · 새 그림을 잘 그려, 이것만 가지고도 한 시대를 울리며 후대에까지 길이 전하기에 충분하다. 또 우리나라 인물과 풍속을 능히 그려 내어 선비, 장사꾼, 나그네, 양반 가문의 여인네들이 사는 모습, 농부, 누에 치는 여자, 이중으로 된 가옥, 겹으로 난 문, 거친 산, 들의 나무 등에 이르기까지 그 형태를 꼭 닮게 그려서 모양이 다른 것이 없으니 옛적에는 이런 솜씨가 없었다. 그림 그리는 사람은 옛 화가들이 그린 것을 보고 배우고 익혀 공력을 쌓아야 비로소 비슷하게 그릴 수 있는데, 그는 독창적으로 스스로 알아내어 교묘하게 자연의 조화를 빼앗을 수 있는 데까지 이르렀으니, 이는 타고난 소질이 없고서는 불가능한 일이다.

조선이 낳은 불세출의 화가를 그의 스승이 평가한 글이에요. 사부에게서 이 정도 찬사를 받았으니

이 화가는 당대를 호령한 대단한 인물이었음이 분명해요. 도대체 이 사람은 누구일까요? 바로 조선 후기 풍속화의 대가 김홍도예요. 김홍도의 사부는

강세황이고요.

강세황이 누구냐고요? 양반 출신으로 시면 시, 그림이면 그림, 글씨면 글씨 다방면에 뛰어났던 조선 후기의 대표적인

양반 화가이자, 다른 사람 그림을 자기 관점에서 솔직하게 평가했던 명평론가예요.

호가 단원인 김홍도는 1745년에 태어났어요.

증조할아버지가 무관이었던 걸로 보아 집안이 본래는 양반가였음을 알 수 있어요. 하지만 할아버지, 아버지 대에 벼슬을 하지 못해 김홍도가 태어날

당시에는 중인으로 신분이 하락해 있었어요. 이런 김홍도가 자신의 그림 스승으로 강세황을 모실 수 있었던 것은 어찌 보면 대단한 행운이었지요.

왜냐고요? 생각해 보세요. 강세황은 명문 사대부 집안 출신이에요. 따라서 신분제 사회였던 조선 시대에 중인 출신 어린아이가 양반 사대부 밑에서

글공부, 그림공부를 할 수 있었다는 것은 매우 특이한 경우라고 할 수 있지요. 그러고 보면, ‘잘될 나무는 떡잎부터 다르다’고 김홍도 역시 아주

어렸을 때부터 그림 실력이 특출 났기에 이런 혜택을 입었던 것 같아요.

김홍도의 그림 실력이 분명 탁월하긴 했어요. 스무 살이 되기

전에 전국의 내로라하는 화가들이 선망하는 도화서각주[1] 화원각주[2] 이 되었으며, 1765년에는 영조 임금이 71세가 되어 대대적인 칠순 잔치를 벌였을 때, 이를

기록하는 그림(경현당수작도)을 단독으로 그렸어요. 이때 나이가 스물한 살이었으니, 그야말로 머리에 피도 안 마른 젊은이가 당대의 솜씨 좋은

화가들을 모두 제치고 왕실 잔치를 그림으로 남긴 거지요.

29세 때의 일도 김홍도의 그림 솜씨를 짐작하게 해 줘요. 영조와 세손각주[3] 의 초상화를 그렸는데, 이때 그린 그림이 정조의 기억에 얼마나 선명하게 남아 있었던지, 정조는 임금이 된 이후, 국가의 중요한 행사 그림은 모두 김홍도가 주관하게 했어요. 여기에 김홍도의 공을 인정하여 충청도 연풍 현감으로 발탁하기까지 했어요. 현감은 요즘으로 치면 지방행정구역인 군(郡)의 경영을 책임진 군수이니, 중인으로서는 대단한 출세를 한 것이죠.

김홍도의 그림 세계

김홍도가 잘 그린 그림은 신선도와 풍속화였어요. 중년까지는 주로 신선도를 즐겨 그렸는데, 그가

그린 신선들은 굵고 힘차면서도 거친 느낌을 주는 옷을 입고 티 없이 맑은 얼굴에 세상 시름 하나 없는 그야말로 안빈낙도각주[4] 의 이상 세계를 사는 신선들이었어요.

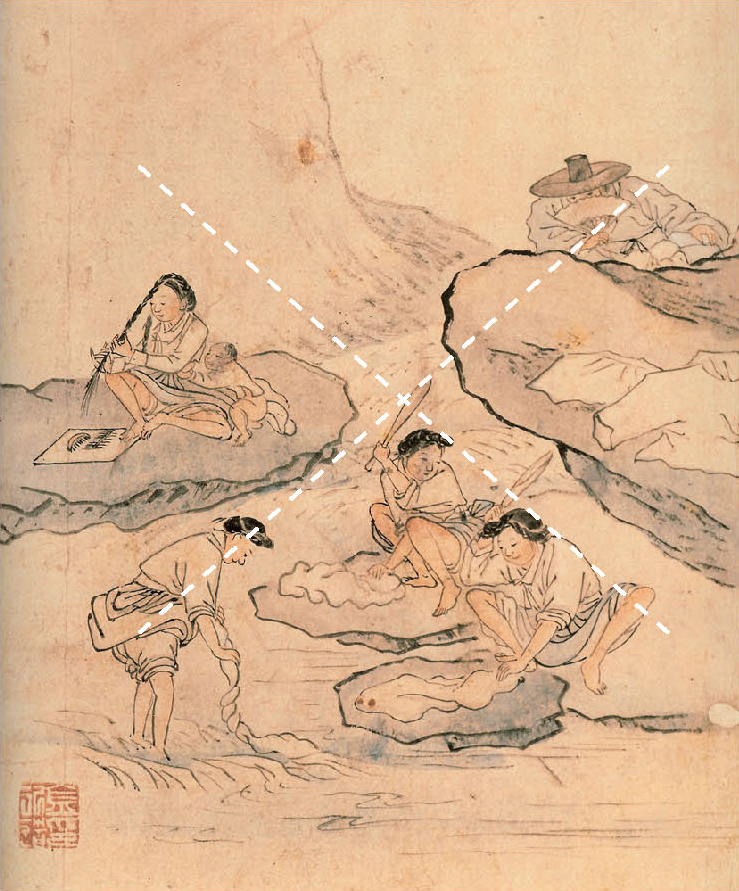

풍속화는 말년에

이르러서 많이 그렸는데, 조선 백성의 삶을 고스란히 알 수 있는 정경을 O형 구도나 X자형 구도 속에 빠르면서도 거친 필치로 그려 냈어요.

‘풍속화 하면 김홍도, 김홍도 하면 풍속화’가 연상될 정도로 조선 풍속화의 전형각주[5] 을 이루어 냈지요. 그가 이룩한 이러한 감각의 풍속화는 김득신,

신윤복 등에게 이어지며 한국화 발전에 뚜렷한 발자취를 남겼어요.

- 1김홍도, 〈씨름도〉

- 2김홍도, 〈빨래터〉김홍도가 즐겨 쓴 O형과 X형 구도예요.

도화서에서 쫓겨난 19금 화가, 혜원 신윤복

김홍도에 감히 맞설 수 있는 풍속화가가 혜원 신윤복이에요. 그는 풍속화뿐 아니라 산수화와 동물

그림에도 능한 팔방미인 화가였어요. 하지만 신윤복 역시 풍속화로 명성을 떨쳤기에 ‘김홍도 하면 신윤복’, ‘신윤복 하면 김홍도’를 떠올리게 할

정도로 둘은 풍속화의 대가이자 맞수였어요.

혜원은 단원보다 13년이 늦은 1758년에 태어났어요. 조상 대대로 화원을 배출한

집안이었고, 아버지도 도화서 화원이었기에 그 역시 어려서부터 그림 실력을 연마하여 도화서 화원이 되었어요. 다만 여느 화원들과는 다르게 요즘

말로 하면 ‘19금(禁)’에 해당하는 그림을 즐겨 그렸고, 이런 그림들이 사회 문제로 번져 정조 시대에 사헌부각주[6] 관리들의 탄핵을 받아 유배를 떠나기도 했어요. 그래서 그런지

신윤복은 화원으로 있을 때 남긴 그림보다, 도화서에서 나와 자유롭게 그린 말년의 작품들이 많이 알려져 있어요.

제목은 ‘봄소풍 가는 젊은이들’을 뜻해요.

단원과 혜원의 풍속화 비교

단원 김홍도와 혜원 신윤복의 풍속화는 여러 면에서 상당한 차이가 있어요. 김홍도는 농촌 지역

서민의 일상사를 주로 그렸어요. 반면에 신윤복은 도회지 양반과 기녀각주[7] 의 풍류 생활을 화폭에 주로 담았어요. 이처럼 다루는 주제가

달랐기에 붓을 쓰는 방법이나 표현법 또한 크게 차이가 났어요. 예를 들어 김홍도는 배경이 거의 없이 붓을 거칠게 다루며 선을 간결하고 소탈하게

가져가서 서민들의 흥취각주[8] 를 드러냈지만, 신윤복의 경우는 양반과 아녀자를 주로 그렸기에 세밀하고 섬세한 필치로 채색화를 주로

그렸어요.

인물의 얼굴 모양을 표현할 때도 이런 대조적인 특징이 잘 드러나요. 김홍도는 서민의 풍모에 맞게 얼굴을 둥글고

성글게각주[9] 표현했지만, 신윤복의 경우는 여자는

물론이고 남자 얼굴도 V자 형으로 엄친아 뺨치게 섬세하게 그려 냈어요.

- 1김홍도의 〈춤추는 아이〉

- 2신윤복의 〈쌍검대무〉쌍검대무란 양손에 칼을 쥐고 상대와 짝을 지어 추는 춤을 말해요. 춤추는 장면을 묘사했다는 점을 빼면 유사점보다 차이점이 더 도드라져요. 왼쪽은 장터에서 벌어지는 듯한 춤 한 마당, 오른쪽은 기방에서 벌어지는 칼춤 한 마당. 두 그림에 흐르는 흥과 멋은 각각의 개성대로 조선 사람들의 풍류를 담아내고 있어요.

- 1김홍도의 〈나룻배〉

- 2신윤복의 〈주유청강〉주유청강이란 ‘맑은 강물 위 뱃놀이’라는 뜻이에요. 두 그림 다 소재는 배 탄 사람인데, 화폭에 담긴 정경은 대조적이네요. 김홍도는 소까지 태우고 옹기종기 당겨 앉은 하층 계급의 뱃길을, 신윤복은 음악과 은밀한 시선이 여유롭게 흐르는 상층 계급의 뱃놀이를 표현했어요.

단원과 혜원. 두 사람은 선후배 간으로 정조 시대에 주로 그림을 그리면서 풍속화로 이름을 날렸어요. 각기 다른 필치와 세계관으로 그림을 그려 한 사람은 서민의 생활상을 담백하면서도 소탈하게, 또 한 사람은 도회지 양반의 풍류와 생활 모습을 화려하고 섬세하게 그림 속에 남겨 오늘날까지 풍속화의 대가로 이름을 떨치고 있어요. 이 둘은 ‘너 죽고 나 살자’ 할 정도로 대립했던 라이벌은 아니지만, 조선의 풍속화를 얘기할 때 둘째가라면 서러워할 정도로 실력이 비등비등했던 진정한 맞수라고 할 수 있어요.

흥취(興趣): 흥과 취미를 아울러 이르는 말.

'♧보관 하고픈 그림♧' 카테고리의 다른 글

| 크레오파트라 (0) | 2016.06.30 |

|---|---|

| [스크랩] 사무사(思無邪) 생각함에 사특함이 없다는 뜻 (0) | 2016.06.26 |

| [스크랩] 중국의 미인들 (0) | 2015.04.13 |

| [스크랩] 중단하지말고 배워 멋쟁이 노인이되자 (0) | 2015.02.28 |

| [스크랩] 아름다운 여인의 치마 벗는 소리 (0) | 2015.02.04 |